尽管不时遭到西方国家或国际人权组织的批评和指责,新加坡的立场非常坚定,因为我们毫无选择。作为一个缺乏资源的小国,只要心一软、门一开,随时会被淹没。

3月30日《早报周刊》的封面专题“能做一点是一点——人在岛国心系世界难民”是篇触动人心的文章,跨越两版的报道,图文并茂地描绘新加坡人何淑芬10年来对全球难民问题的关注与行动。尽管我们这里没有难民,她依然选择投身于人道主义事业,创立“新加坡难民支援小组”(AFR-SG),以宣导、教育、援助等方式,唤起公众对外地难民处境的关注。

这年头还有本地年轻人愿为这种“事不关己”的人道主义事业献心献力,非常难得,在摧枯拉朽的物质主义大潮席卷之下,人文精神被冲击得支离破碎,“理想青年”已经成为稀有品种了。

何淑芬并不幻想个人可以改变政策或扭转局势,却始终相信点点星火可以温暖人心,这种知其不可而为之的精神难能可贵。她希望有一天新加坡可以从人道主义的角度,思考我们能对难民做些什么。在这庞大的世界性难题面前,她总是感叹能做的太少。

字里行间,让人感觉到她似乎也在感叹自己的理想在新加坡“无用武之地”。

其实她若早生二三十年,是有机会施展这些抱负的,但新加坡的最后一批难民大约在30年前就被送走了,而新加坡对难民和非法移民又采取极为严格的“零接收”政策。

这个政策使她的“难民事业”在本地不可能有用武之地,也幸亏如此,我们才得以避免一些欧洲国家和美国因为大量接收难民和非法移民,而引起的严重社会和经济问题,终于导致极右民粹主义的崛起。这股偏激的政治势力在法国和德国来势汹汹,在法国已经逼近权力核心,在美国更已协助将狂人特朗普推上权力顶峰,横行霸道,贻害世界。

欧美国家大规模且缺乏节制地接收难民和非法移民,都有各自复杂的背景,往往是政治、经济、社会、地缘、“道义”等多种因素交织的结果。

不接受难民 严厉对付非法移民

新加坡在这两个问题上的立场与它们形成鲜明对比,坚决不接受难民安置,也严厉对付非法移民。

在难民问题上,新加坡是少数没有签署《联合国难民地位公约》(1951年)或1967议定书(Protocol)的国家之一,因此没有法律义务接受或安置难民。在非法移民问题上,新加坡并不像一些国家为了利用廉价劳工而默许非法移民居留,而是严厉对付非法入境、逾期逗留、非法打工等行为,处以重罚,包括罚款、监禁、鞭刑、强制遣返且列入黑名单等,而雇佣非法移工的雇主也会被重罚,甚至吊销营业执照。

尽管不时遭到西方国家或国际人权组织的批评和指责,新加坡的立场非常坚定,因为我们毫无选择。作为一个缺乏资源的小国,被印度尼西亚前总统哈比比形容为“小红点”、被台湾前外长陈唐山蔑称为“鼻屎般大”……只要心一软、门一开,随时会被淹没。

新加坡到底有多小,大国的人还真难以想象。最近在北京与清华大学新闻与传播学院的硕士班学生进行交流时告诉他们,整个新加坡放得进北京市的五环(面积750平方公里)里面,让这些年轻学子颇为吃惊。别忘了,新加坡不只是一个城市,还是一个国家,必须具备一个主权国所需的一切功能、一切设施。

如此逼仄的格局和紧张的资源,我们还有余裕容纳不请自来的外来人口吗?

因此,打从1965年脱离马来西亚成为独立国开始,新加坡就严厉杜绝非法移民。对此我是有亲身体验的,因为我就曾被部署在防止偷渡客的前线。

新加坡在1967年实行国民服役,那年年满18岁的男性青年除了还在求学的之外,都被征召入武装部队,保家卫国。由于那时社会动荡不安,也需要大量人力维持治安,因此许多还在念书的男生,也被征召进入部分时间的特别警察部队(Special Constabulary)。

我和许多同学生逢其时,刚好赶上国民服役元年,过了18岁生日就纷纷接到通知,加入特警部队。在接受基本警察训练之后,连枪械都没有摸过,就开始执行任务,有些跟着正规警察在街上巡逻,有些随着镇暴部队频频出动,而我则被派到东海岸和樟宜的漫长海岸线,执行防止偷渡客的任务。

那时天翻地覆的填土工程还没开始,东部沿岸还有很多渔村乡村,而偷渡客通常是在夜里涨潮时,乘小船摸黑上岸。我们的任务就是在晚上涨潮那六小时内,到指定的沿岸地点驻守。假如值勤日的涨潮时间是晚上9点到隔天凌晨3点,就必须在七八点到警署报到,与几十名队友登上军部的三吨卡车(Three-tonner)。军车沿着乡村土路,一路颠颠簸簸,每到一个驻守点,警官就会喊出附近的地名,让两名特警下车。那些地名我至今还依稀记得,有些今天还可以在地图上看到,但在大规模填土后已经深深“隐入”内陆,有些则已完全消失。

两人组合是随机分配的,大都互不相识,却必须在那六小时内“相依为命”,在海边找一处平地,摊开被分配的一张可以兼用来遮雨的帆布,并肩坐着,守望眼前那片漆黑的海滩。那个“克难”时代毫无福利可言,警队完全没有供应点心饮料,想在漫漫寒夜中“野餐”,吃的喝的都必须自备。

如今回想起来,我们当时完全没有武装,也只受过非常基本的搏击训练,若真遇到有组织或强行的偷渡活动,孤立无援之下如何制止偷渡?猜想我们的作用就像稻草人一样,目的只在于阻吓而已。

由于当时在念大学,我多数是在周末或假期值勤。队友们则很多是打工一族,我在凌晨回家后可以一觉睡到日上三竿,但他们有些隔天早上还得干活谋生。在完成任务后回返警署的军车上,大家渐渐熟络了,有的说笑,有的发牢骚,抱怨半夜三更得牺牲睡眠,到荒郊野外喂蚊子,却只领取每小时区区八毛钱的值勤津贴,实在很“哀怨”(这个词必须用福建话读成“ai wan”才会传神)。对我个人来说,更“哀怨”的是,那一两年的特警服役纪录后来被“一笔勾销”,大学毕业后又重头来过,被二度征召,这次是进入武装部队,履行两年半的全职兵役!

但50多年后回顾那无数个望海的漫漫长夜,忆苦思甜,却又无怨无悔。

这段个人的经历,多少折射出独立初期严防非法移民的情况。现在时移势易,早已放弃这种原始做法,也根本不可能有这么多人力,而主要是依靠现代科技和海上巡逻,进行更严密有效的边境管控。

对于难民,新加坡也采取同样强硬的立场。

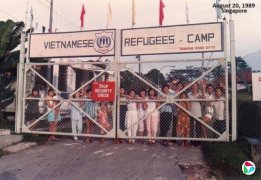

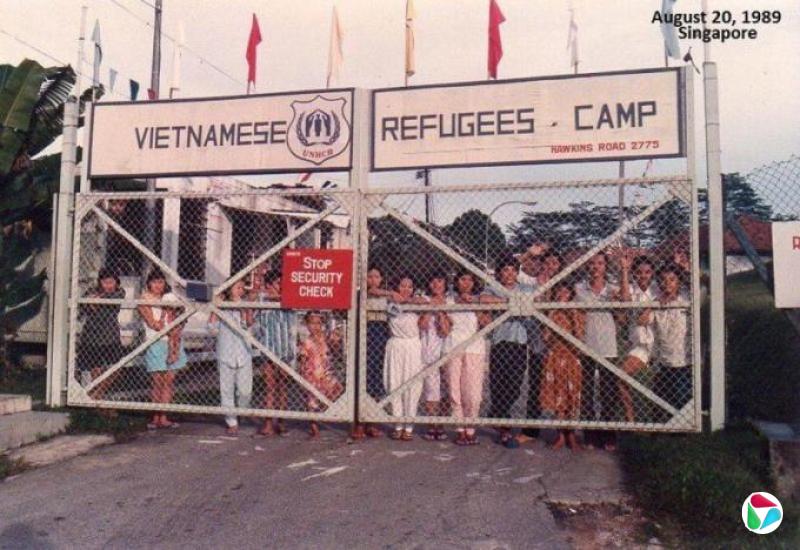

1975年的“西贡变天”造成难民大逃亡,大批南越人纷纷乘船投奔怒海;1979年中越战争导致遭迫害的越南华人大量逃亡,掀起另一波巨大的船民潮。船民的遭遇很悲惨,他们乘坐的小船有很多因为过度拥挤而在风浪中翻覆,有些则遇到海盗被掠夺杀害,永远到不了彼岸。据联合国难民署估计,从1975年至1979年,有多达20万至40万船民葬身大海。

侥幸生存的另外几十万船民,有不少是被经过的商船救起的,他们被送到附近的沿海地区。东南亚国家和香港首当其冲,只好暂时收容他们,但已不胜负荷。满口人权的西方国家虽然答应承担难民费用和永久性收留他们,却迟迟没有行动,引起一场巨大的国际人道危机。

新加坡也是船民的目的地,但弹丸小岛哪有可能容纳源源不绝的难民!因此,在收容一部分船民之后,果断决定不再临时收容,除非西方国家明确承诺要永久收留,否则船民闻风大量涌来,后果不堪设想。

在海上驱赶船民的任务就落在海军身上,上头命令:给予船民一切人道援助,提供食水、食物、衣物和燃料,甚至帮他们修好船只,然后就驱离新加坡水域。当时曾听朋友转述现场那种悲催的情景:尽管船上的华裔难民用潮州话声泪俱下苦苦哀求,年轻的军官却爱莫能助,只能强忍眼泪铁起心肠执行军令,强行驱赶他们漂向茫茫大海……

“若不硬起心肠,就会流血至死!”

新加坡的强硬行动引来西方国家的严厉批评,指责新加坡不人道,政府则强烈驳斥,反指它们伪善且言行不一,没有信守承诺。建国总理李光耀在1978年尾接受《纽约时报》访问时就曾这么回应:“若不硬起心肠,就会流血至死!”尽管如此,从1975年至1995年,新加坡还是先后临时收容3万多越南船民,其中一些是在他们自行“烧船沉舟”后被迫收容的。

新加坡在越南船民危机中所采取的“人道中转,拒绝安置”对策,可说是一种现实与人道之间的折衷:我们不能见死不救,但也不能为了替别人制造的难民问题善后而“流血至死”。

虽然批评新加坡的声音随着越南船民的离去而沉寂,近年来却又随着缅甸罗兴亚难民的出现而响起,人权组织不时批评新加坡不愿庇护难民。联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)在2023年11月的一次决议中,就对拒绝提供避难权的国家进行谴责。新加坡代表对此表示遗憾,并重申:“新加坡是一个土地有限、人口密度高的小国,无法接受任何寻求难民或庇护身份的人,无论其背景如何。各国拥有主权,必须有能力根据其国内法律、政策和情况控制其边界并管理移民流动。”

这段话再次阐明新加坡不接受难民的态度,以及自行管理移民流动的权利。

新加坡一方面拒绝非法移民,另一方面又对合法移民采取开放的态度,根据新加坡情况和需要,有选择性、有原则、有节制地引进我们所需要的人才,确保在促进经济活力的同时,维持社会的和谐与稳定。

然而,即使是如此谨慎理性的引进,也引起不绝于耳的非议和非难,社交媒体上充斥着许多关于外来移民的谣言谎言、毫无事实根据的谬论、似是而非的刻意曲解等,误导许多民众,煽起排外民粹主义情绪。不幸的是,这股民粹之风也吹进国会殿堂,成为吸引眼球、捞取政治资本的廉价手段。随着大选脚步的逼近,民粹主义声浪也越来越大了。

只要看看当前的欧洲和美国,就可以知道玩弄民粹主义的后果有多可怕。即使新加坡这叶汪洋中的扁舟拒绝承载难民和非法移民,移民以及相关的经济社会问题还是可以莫须有地被轻易炒作起来,假如我们不提高警惕,就会被随之而来的民粹主义浪潮冲得晕头转向。

作者是《联合早报》前总编辑