中国官方今年持续面临西方针对,对各种极端、分裂思想的渗透颠覆也更为警惕。一些地方加快推动伊斯兰教中国化的步伐,以更大力度“去阿拉伯化”“去沙特化”。

坐落在中国东北最大伊斯兰清真寺附近、一个名为“阿拉伯广场站”的公交车站,上周被更名为“清真寺站”,本周引起境外舆论关注,因为这表明官方可能正在对清真概念泛化现象扩大整治范围。

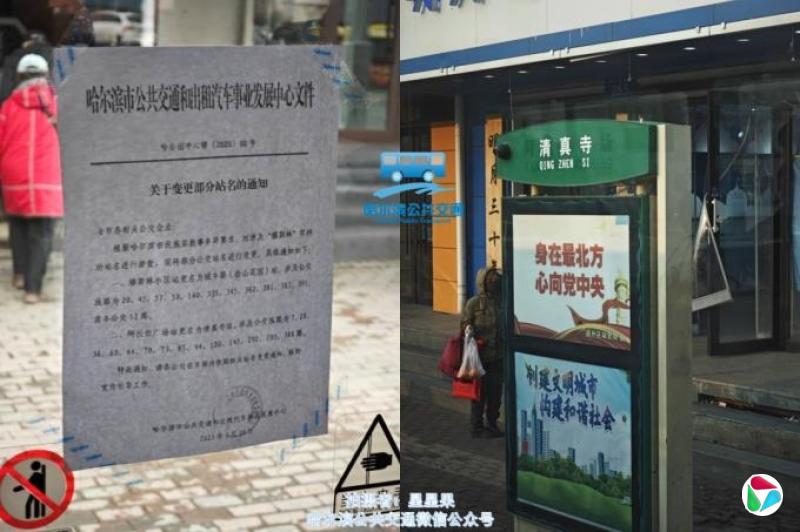

微信公众号“哈尔滨公共交通”3月31日、4月2日先后发布两则图文,显示黑龙江省会哈尔滨两个相隔10多公里的公交站更名,其中城西南的“穆斯林小区站”更名为“城乡路(金山花园)站”,城东北的“阿拉伯广场站”更名为“清真寺站”。

隶属哈尔滨交通集团、运营路线途径阿拉伯广场的公交60路车队,在车站贴出落款时间3月31日的通知,称阿拉伯广场站更名是根据哈尔滨市民族宗教事务局要求,对涉及“穆斯林”字样的站名进行排查。

位于哈尔滨道外区的阿拉伯广场,是集宗教、文化、休闲于一体的城市公共空间,占地1.8公顷。广场核心为始建于清朝末年(1897年)的哈尔滨清真寺,当地穆斯林信仰源于19世纪末20世纪初沙俄建设中国东方铁路,当时关内许多回族前往哈尔滨谋生。

公开资料显示,哈尔滨清真寺原称哈尔滨清真东寺(旧称滨江清真寺),是中国东北最大的伊斯兰清真寺,还是中国1500座清真寺中唯一的阿拉伯式建筑。主殿高13米,面积426平方米,可容纳五六百人,为阿拉伯式建筑风格。

清真寺的后窑殿设有21.75米高的尖塔(俗称望月楼),与寺内其它穹顶顶端一样高耸着一弯新月,是伊斯兰风格建筑。每逢斋月和开斋节前夕,信徒可从旋转式阶梯攀登上望月楼仰望新月。这个省级文物保护单位的清真寺,每年接待国内穆斯林信众10万多人次,以及从巴拿马、苏丹、马来西亚、土耳其及西亚地区10几个阿拉伯国家的300多名穆斯林信徒。

哈尔滨这轮针对穆斯林的排查早已有迹可循。亚洲冬季运动会今年2月在哈尔滨召开前,哈尔滨市民宗局1月召开扩大会议,敦促系统推进中国宗教中国化、维护民族宗教领域安全稳定、推进亚冬会清真食品和宗教服务保障工作等方面强化工作落实,为全市经济社会发展营造民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。

哈尔滨3月6日再召开全市民宗局长会议,研究部署2025年重点工作任务。这场会议不仅要求铸牢中华民族共同体意识,也呼吁全力防范化解民族宗教领域风险隐患,时刻紧绷“民族宗教无小事”这根弦,站在维护国家政治安全、社会安全、公共安全、意识形态安全的高度,认清防范化解风险隐患的重要性,全覆盖开展风险隐患排查。

会议也要求持续推进宗教领域规范化,系统推进中国宗教中国化,引导各宗教继承发扬长期以来中国化、本土化的传统,抓好宗教活动场所建设、管理、人员、活动、安全规范工作。

虽然阿拉伯广场暂未传出被要求更名,但根据今年的部署,哈尔滨官方的排查行动似乎不会止于改换公交站名。百年哈尔滨清真寺的阿拉伯风格建筑元素,可能前途未卜因而备受关注。

中国多地清真寺进行“去阿拉伯化”整改

中国伊斯兰教教徒约有2000多万,主要聚居区在新疆、宁夏、甘肃、青海和云南。

《星岛日报》星期一(4月7日)分析,中国大力推进宗教中国化,伊斯兰教中国化是重中之重。官方主要整治一些领域清真概念泛化,要求清真寺建筑体现中国特色、中国风格。

中国伊斯兰教协会2017年4月在西安市召开清真寺建筑风格研讨会,认为最近10年,从东南沿海到西北省份,出现清真寺建筑“阿拉伯化”的倾向,规模过大、装饰豪华、超审批规格修建等问题。

时任国家宗教事务局副局长张彦通会上指出,解决清真寺建筑风格问题,重在思想引导和规范管理。他要求坚持伊斯兰教中国化的根本方向,讲求节俭实用,避免贪大求洋和建成地标建筑。

这场会议也强调,反对清真寺建筑规模过大、装饰奢华、攀比浪费,应与中国国情相融合,体现中国风格,融入中华文化,不能把国外的建筑风格奉为圭臬。

在“建筑中国化”的政策下,青海、云南、甘肃、河南多地清真寺都进行“去阿拉伯化”的整改。

时任中国全国政协主席汪洋2022年6月底在青海调研,央视《新闻联播》播出他现身西宁东关清真寺,并播出整改相关画面。

整改后最大的不同,是拆除阿拉伯风格的圆顶和宣礼塔,高挂五星旗,恢复中国传统建筑风格。

不过,官方整改清真寺并非一帆风顺。2023年5月,云南通海县纳古镇因拆除清真寺穹顶引发官民冲突。

2023年5月,纪念中国伊斯兰教协会成立70周年座谈会在北京举行。全国政协主席王沪宁要求深入推进中国伊斯兰教中国化,加强经学思想建设,对教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释,坚持全面从严治教。

2023年7月,华北地区最大清真寺——北京窦店清真寺历时九个月整改竣工,阿拉伯式圆顶被拆除,由五个中式白色圆顶代替,礼拜大殿南北两侧的两座直冲云霄的望月楼也被拆,整个清真寺充满中国元素。

中国对清真寺建筑改造这两年仍在持续。据中国旅游自媒体“大连探路”今年3月发布的图文,辽宁大连清真寺改造工程据报近日竣工,拆去阿拉伯化的圆顶,改为中式风格,其他主体建筑基本保持原样,“这次改造是在正本溯源,让清真寺回归其本源的中国风格”。

大连清真寺位于市内北京街,始建于1922年,文革后重修,新寺工程当年动工,1990年落成。据介绍,清真寺为阿拉伯建筑风格,门厅顶部中间是绿色大圆顶,顶上端装饰有象征伊斯兰教的月牙,两侧另有两个小圆顶陪衬。

中国伊斯兰教协会改标志淡化宗教色彩

今年全国两会(人大、政协年会)期间,中国伊斯兰教协会在微信公众号上更换标志也引发关注。

中国伊协原来的会徽是绿色,并有清真寺建筑圆顶及星星、新月标志,阿拉伯色彩浓厚,并附有组织英文名称。更换后的会徽改为蓝色,更加简化,去除图案与英文名称,仅留下中文名称,宗教色彩淡化,同时体现国家主体性。

宗教典籍同样被加强管制。《古兰经》是伊斯兰教的根源性经典,重新译注也是伊斯兰教中国化的重要举措。

经过四年多努力,中文版的《古兰经节选简注》去年9月正式出版发行。官方去年10月还召开出版座谈会,中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长陈瑞峰出席。

中国伊协会长会长杨发明指出,“这一中国化解经成果引领我国伊斯兰教界人士和穆斯林群众坚守正信、坚持正行,远离偏激、抵制极端”。之后,宁夏等地据悉开始没收旧版《古兰经》,并分发中文版《简注》,引发一些信众不满。

近70年来中国国家民委第二位汉族主任潘岳今年3月16日在中共中央机关刊物《求是》杂志发文,指当前民族领域意识形态斗争仍然尖锐复杂,只有铸牢中华民族共同体意识,构建起维护中国统一和民族团结的坚固思想长城,才能有效抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆,才能有效应对实现中华民族伟大复兴过程中民族领域可能发生的风险挑战。

潘岳也表示,积极稳妥处理涉民族因素的意识形态问题,旗帜鲜明反对极端民族主义、宗教极端主义、大民族主义和地方民族主义,持续肃清民族分裂、宗教极端思想流毒。

中国目前持续面临复杂沉重的外部压力,试图继续强化对民族宗教的管制,凝聚共识加强内部认同反渗透。但官方在以推进宗教中国化为名加码维稳的同时,也需要兼顾包容开放及国际形象,避免冲击北京在中东、东南亚等穆斯林人口密集地区的外交努力。这也因中国历来有兼容并蓄、海纳百川的传统,需防多元性在同化过程中过度丧失。