被誉为中国“第二十五史”、由中共2002年启动编撰的大型史书《清史》,历时16年完稿送审后迟迟无进展,近年还传出书稿被中共审查员全面批评,编书工程“烂尾”,引发舆论关注北京高层为推进领土疆域、民族宗教、外交等目标,不断加强对历史话语权的掌控。

《清史》的审稿工作停滞不前之际,中国社会科学院上星期五(3月21日)在北京成立清史研究中心,被外界认为有助中国更好应对日益激烈的国际地缘博弈。

据中国社科院官网发布的消息,本身是清史专家的中国社科院院长、中国历史研究院院长高翔出席了清史研究中心的成立大会,全国35位专家学者参会。

会议认为,成立清史研究中心,旨在团结汇聚全国清史研究精锐,造就一支中共信得过、靠得住、用得上的清史研究国家队,推动中国清史研究走深走实。

新的清史研究中心还将创新研究方法,牢牢把握清史研究国际话语权,传播正确历史观,讲好清代历史故事,努力构建中国自主的清史研究知识体系,努力打造清史研究的中国学派,并将旗帜鲜明地反对历史虚无主义,引领清史研究正确发展方向。

在此之前,中国最权威的清史研究机构是中国人民大学清史研究所,该所已有47年历史,出过戴逸、李文海、王思治等大家,肩负纂修《清史》的重任。

《星岛日报》星期三(3月26日)分析,中国社科院古代研究所之前有清史研究室,清史研究中心的成立,不仅是研究室升格,还要做全国清史研究的龙头老大,服务中国式现代化和中华民族伟大复兴等高层目标。可以预期,纂修《清史》的重任将由人大清史所转移到社科院清史中心。

中共修《清史》三起三落

按照中国自古以来的传统,每个朝代都会编纂前朝的官方历史。中国古代各朝撰写了二十四部史书,总称二十四史,上起传说的黄帝,止于明朝崇祯。

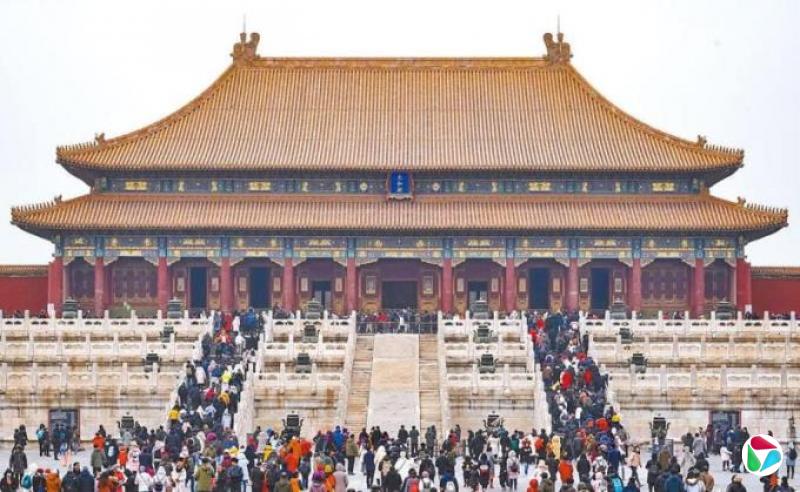

明崇祯之后主宰中原的清朝,是中国历史上最后一个封建王朝,由满族人1644年入山海关创立,开疆辟土将台湾、新疆、西藏正式纳入版图,国土面积翻了一番,疆域面积达到1380多万平方公里(目前中国面积为960万平方公里),1911年辛亥革命爆发后灭亡,朝代长达268年。

尽管清朝至今已覆灭超过一个世纪,但《清史》迟迟未出版,1949年中共建政后编写《清史》过程崎岖,历经三起三落。

建政初期,中共创始人之一董必武曾向中央建议编纂《清史》,受到毛泽东、周恩来重视,但后因遭遇1959年至1961年三年大饥荒而搁浅。

《清史》纂修第二次被提上日程是1965年秋。受时任总理周恩来委托,中共中宣部副部长周扬召集会议,决定在中国人民大学成立清史研究所,由有“清史泰斗”之称的戴逸等七人任《清史》编纂委员会委员。但修史计划因文革爆发再次夭折。

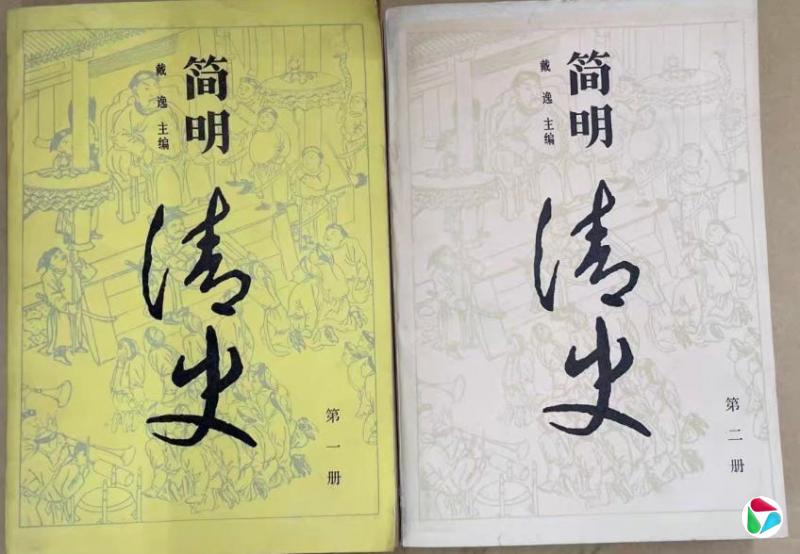

1978年,人民大学复校,清史研究所正式成立,戴逸被任命为所长。但当时中国百废待兴,一时难以将《清史》纂修列入议事日程。期间,戴逸梳理清代历史大致脉络,用七年时间主编《简明清史》,是中共建政后首部系统完整论述清朝历史的专著。

在中国推动改革开放的1990年代,美国汉学界则兴起“新清史”研究风潮。西方学者研究清朝历史重视汉语以外的档案,强调清朝的满洲元素有别于中原王朝的朝代特征,认为清朝不是过去中国的改朝换代,甚至认为清朝不等于中国,中国只是清帝国的一部分。

新清史的观点对“大一统”“中国认同”“汉化”等观点构成挑战,清史在中国开始成为敏感议题。

迈入21世纪,中共重新重视对清史话语权的争夺,建政以来最大的国家级文化工程也终于敲定。

2001年3月的全国“两会”上,全国人大代表、中国人民大学清史研究所教授李文海和全国政协委员、北京大学历史系教授王晓秋,分别在人大和政协会议上提交议案和提案,倡议启动《清史》纂修工程。

2002年8月,中共中央、国务院决定启动《清史》纂修工程,项目由国家清史编纂委员会主持编写,中国人民大学清史研究所名誉所长、国家清史编纂委员会主任戴逸领衔,中国2000多名清史学者共同参与。

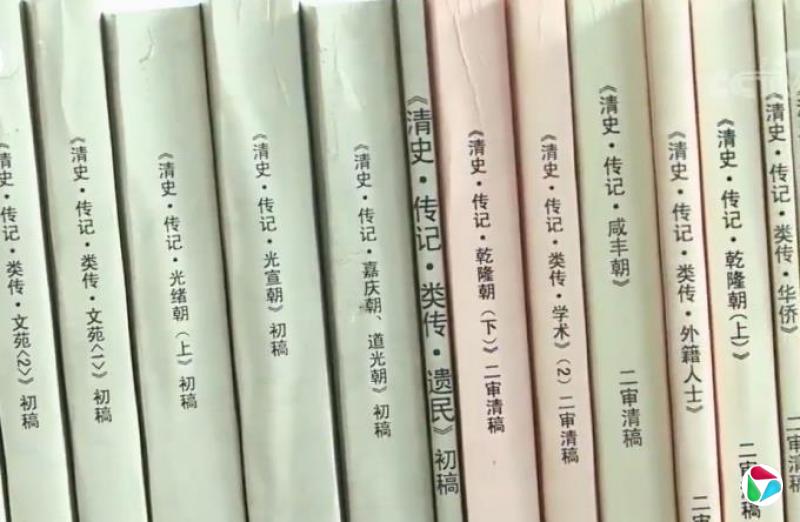

2018年9月,《清史》送审稿上报中共中央,隔年交由新成立的中国社科院中国历史研究院负责审读。官媒央视2023年6月报道称,《清史》106册共计3200万字书稿的审读工作,历经近两年初步完成,篇幅为民国编修的《清史稿》的四倍。

不过,耶鲁大学法学院华裔教授张泰苏同年11月在社交平台引述可靠消息来源称:“清史项目产出的完整稿子没过政审,原因与‘受国外新清史影响过大’有关。听完之后百感交集。项目里多少学者几十年如一日地反对新清史,到最后还是逃不开这种莫须有的帽子。”

事实上,在《清史》审稿期间,中国官方对新清史的警惕也日益提高,显示张泰苏的说法并非空穴来风。官媒《人民日报》早在2019年就发署名长文,强调清史研究事关意识形态安全,并批评新清史“将国外历史虚无主义在清史研究领域的理论变种引入国内”。

官方领导人2023年6月在北京出席文化传承发展座谈会,强调中华文明具有突出的统一性,从根本上决定了中华民族各民族文化融为一体、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚,决定了国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念,决定了国家统一永远是中国核心利益的核心。

之后,审读《清史》书稿的社科院中国历史研究院就出版长110万字的《清朝国家统一史》,称这部书对西方“新清史”的相关错误言论作出有力回应,强调清朝的中国王朝定位不容置疑。

《清史》书稿被全面批评

领衔《清史》编纂的戴逸去年1月去世(享年97岁)后,《华尔街日报》同年4月引述知情人士透露,包括官方领导人支持的一位高级历史学家在内,党内多名审查人员2023年对《清史》书稿提出全面批评,称其偏离官方观点太远并要求进行修改,让过往历史与官方领导人对未来的愿景更加一致。

对于中共宣称其将中国从外国列强施加的“百年屈辱”中拯救出来,清朝在这段叙事中的角色则至关重要。1839年清政府在第一次鸦片战争战败后,中国遭受列强蹂躏超过百年,直到1949年中共建政。中国当前的疆域很大程度上继承自清朝,其正当性也与清朝时期的领土主张密切相关。

《华尔街日报》引述知情人士称,审查人员认为《清史》书稿应强调清朝统治了一个统一的多民族国家。这种论述有助于中共证明其目前对蒙古族、藏族、维吾尔族和其他非汉族群体聚居的广袤领土的统治具有正当性。

另有审查人员表示,希望《清史》淡化西方对清朝政治改革的影响,同时强调外国帝国主义对中国社会的负面影响。

美国达特茅斯学院清史专家柯娇燕(Pamela Crossley)说,中共最高层反对把清朝描绘成“一个征服帝国”,因这可能助长西藏和新疆等边疆地区的分裂主义情绪,并助长“台独”呼声。

柯娇燕说,根据中共最高层的说法,中国历史上没有征服,只有幸福的统一,以及渴望成为中国人的人民。

铸牢中华民族共同体意识目前是中共民族工作的主线。近70年来国家民委第二位汉族主任潘岳今年3月16日在中共中央机关刊物《求是》杂志发文,强调铸牢中华民族共同体意识意义重大,是官方领导人文化思想的重要组成部分,关键在于推动各民族树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。

潘岳指出,当前民族领域意识形态斗争仍然尖锐复杂,只有铸牢中华民族共同体意识,构建起维护中国统一和民族团结的坚固思想长城,才能有效抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆,才能有效应对实现中华民族伟大复兴过程中民族领域可能发生的风险挑战。

潘岳并指出,铸牢中华民族共同体意识植根于中华文明,始终坚持国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念,强调天下一统。

在中国持续面临西方针对之际,新清史这顶帽子可能泛化并成为中西另一个博弈点,《清史》则必须服务北京的民族领土等政策。在这种种挑战下,“第二十五史”打造23年后,问世之日仍然遥遥无期。