1930年通过的《斯穆特—霍利关税法》的失败,深刻揭示单边贸易保护主义在全球化经济中的巨大危险性。它不仅未能保护美国经济,反而通过连锁反应加剧全球危机,成为经济史上政策制定者引以为戒的关键案例。

在探讨1930年代的动荡时,美国经济学家罗思巴德曾将大萧条、纳粹主义的崛起以及随后的混乱局面,归咎于胡佛总统签署生效的《斯穆特—霍利关税法》(The Smoot-Hawley Tariff Act)。在他看来,此法不仅未能拯救美国经济于水深火热之中,反而成为引发全球经济危机、政治极端化乃至第二次世界大战的重要导火索。

1927年,战后首次世界经济会议在日内瓦召开。会议统计资料显示,当时的美国已是仅次于西班牙的世界第二高关税国。然而,随着1929年经济大萧条爆发,美国国内要求提高关税的呼声愈发高涨。1929年1月,国会召开关税改革听证会,试图通过提高关税来帮助农场主摆脱困境。4月,国会议员霍利(Hawley)和斯穆特(Smoot)联名提出关税议案。同年10月,纽约股市崩溃,美国乃至世界经济陷入空前危机。此时,不仅农业部门要求保护,各工业部门也纷纷呼吁增加关税以刺激就业。在院外压力集团的游说以及院内议员的相互交易、互投赞成票之下,1930年美国历史上最高关税法——《斯穆特—霍利关税法》应运而生。

法案修订1125种商品的进口税率,其中890种商品的税率被提高,50种商品从免税改为征税。尽管有235种商品的税率降低,75种商品从征税改为免税,但从总体来看,农作物原料的平均税率从38.1%飙升至48.92%,其他商品的税率也从31.02%提高到34.3%。据1932年的进口情况估算,实际征税物品的平均税率高达53.2%。1930年6月17日,法案经签署成为法律,将2000多种进口商品的关税提升至历史最高水平。

当《斯穆特—霍利关税法案》提交至白宫时,众多经济学家明确表示反对,并敦促总统胡佛否决。其中,时任白宫经济顾问的拉蒙特的反对声音最为强烈。据历史学家戴维·肯尼迪所述,拉蒙特是对美国总统“通常具影响力的经济顾问”。然而,即使拉蒙特“几乎要跪下来恳求胡佛否决这一愚蠢至极的法案”,胡佛仍不为所动,于1930年6月17日签署法案。拉蒙特曾警告胡佛:“这一法案无疑将加剧世界的民族主义。”

全球贸易体系陷入恶性循环

与拉蒙特持相同立场的还有1028名经济学家,他们联名上书,认为法案的后果将是灾难性的。首先,他们预见到美国提高关税后,其他国家必然会采取关税和贸易报复措施,而事实也确实如此。美国此举不仅未能保护国内产业,反而引发全球贸易战。加拿大率先对美国商品加征报复性关税,其保守党在大选中击败自由党后,奉行比美国更高的关税政策。随后,英国、法国、德国等纷纷效仿,对美国商品加征报复性关税,导致全球贸易体系陷入恶性循环。到1933年,全球贸易额较1929年下降了约66%。

美国的贸易保护主义政策不仅未能实现预期目标,反而使它失去海外市场,导致生产过剩、利润下滑和失业率攀升。1933年,美国失业率高达25%。数据显示,美国出口大幅下降,1930年至1933年出口额下降约60%,农业和制造业受到沉重打击。同时,贸易战还导致国际资本流动的停滞,加剧全球债务危机和银行倒闭潮,如1931年欧洲银行危机便是典型例证。

更重要的是,美国的行为促使各国转向以邻为壑政策,通过货币贬值、关税壁垒和贸易集团(如英国“帝国特惠制”)保护自身利益,国际合作彻底崩溃。美国的单边主义行径不仅削弱国际领导力,还间接助长极端政治势力的崛起,为第二次世界大战埋下伏笔。

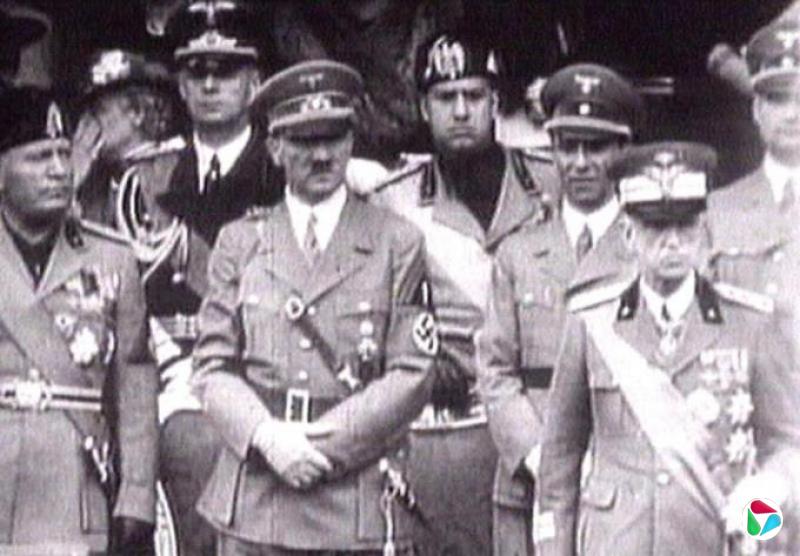

美国社会政治学家利普塞特曾指出,国家经济发展程度往往与极端主义力量呈反向关系。在经济糟糕的国家和地区,极端主义运动往往更为猖獗。德国便是典型例证。经济危机前,纳粹党在全国仅有10万8000名党员,而到了1932年,党员人数已超过100万。从1930年开始,纳粹党在国会选举中屡获胜利。1932年4月10日的第二轮选举中,希特勒获得36.8%的选票;7月31日的国会选举中,纳粹党获得37.3%的选票,一举成为国会最大党派。

大量适龄劳动人口失业、通货膨胀,以及外交屈辱,使德国民族心理趋于极端。在这种背景下,希特勒一方面通过宣传国家社会主义,向各阶层人民做出慷慨许诺;另一方面,利用纳粹党的宣传机器,声称该党是一个“大众党”,而非阶级政党,重点向中下层中产阶级发动攻势,争取他们的支持。这种宣传深深打动处于绝望中的德国人民,他们相信希特勒的诺言能够兑现,纷纷聚集在纳粹党旗下。

《斯穆特—霍利关税法》的失败,深刻揭示单边贸易保护主义在全球化经济中的巨大危险性。它不仅未能保护美国经济,反而通过连锁反应加剧全球危机,成为经济史上政策制定者引以为戒的关键案例。教训在于,只有通过合作与开放的市场机制,才能有效应对经济危机,促进全球经济的稳定与繁荣。

(作者是中国经济学者、财经专栏作者)